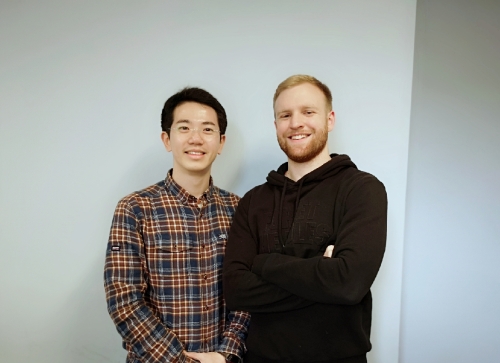

我和吉伟仁(Geary David)的“不期而遇”,是在赴任谢菲尔德大学孔院之后的第一个中秋节。月到中秋偏皎洁,孔院同事聚在一起团圆共庆,这时你会轻而易举地在一众“黄皮肤、黑眼睛”里发现吉伟仁——英国人典型的身形、发色和蓝色的瞳孔。我很自豪地用英语催促他去品尝我做的中国菜,对方却用汉语应答,竟然毫无“洋腔洋调”;惊讶之余,我对这个“混迹”老师圈的孔院学生更好奇了。

因为组织谢大孔院汉英角,我跟吉伟仁的交集也越来越多。他课余常来帮忙,流畅又地道的汉语让其他参加活动的中外学生非常惊讶。在一次次的汉英角交流中,我慢慢知道了这位“老外”的中国故事。当然,还有他最爱谈的中国梦和汉语情。

机缘巧合,梦回黔东南

吉伟仁的父亲吉志义(Norman Geary)是牛津大学统计学博士,与他的瑞士籍夫人孔瑞贤(Ruth Barbara)都是美国世界少数民族语文研究院的研究人员。吉志义喜欢用“机缘巧合”这个成语来概括自己和中国的缘分。1993年,吉志义和夫人孔瑞贤去中国首都师范大学学习中文。那个时候,夫妇俩第一次听到中国的侗语和侗歌,就立刻被这种有着九种声调的语言深深吸引——“真不可思议,世界上竟有如此美妙的语言。”他们迫不及待想要解开这谜一样的语言,于是决定前往贵州大学进行侗族语言文化研究。1995年8月,“机缘巧合”又让这对夫妇携全家坐上了北京开往贵阳的绿皮车。那时候吉伟仁3岁,妹妹吉方慈1岁。

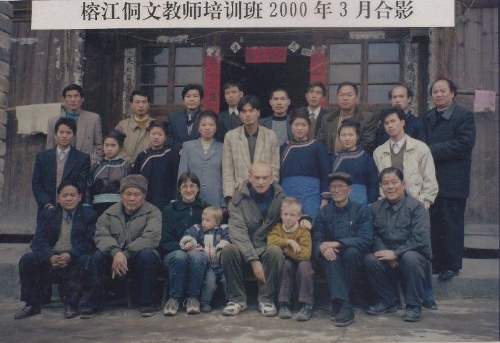

吉伟仁年幼时对父亲所有的记忆都伴随着一段侗歌——“哭也哭过,笑也笑过,用稻草搭的桥也走过,用树叶做的船也划过。”在中国贵阳,每一个陪父亲一起苏醒的清晨,他们都唱和着熟悉的歌谣;在这两代英国人心中,侗歌是世上最美妙的音乐。1995年11月,父母带着吉伟仁和妹妹到黔东南侗族村寨考察,很快就定居于榕江县。颠簸的路途、简陋的屋舍、迥异的习俗、侗家的粗茶淡饭,都没有浇熄这远道而来的一家子的热情,他们在榕江县宰荡村一住就是好多年。2000年,父亲和同事在宰荡村办起了第一个侗汉双语学前班,这也是村里第一个学前班。

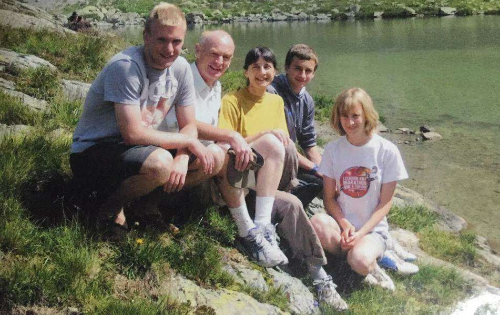

等吉伟仁和妹妹都到了入学年龄,母亲又独自带着他们来到贵州大学,兄妹俩进入贵州大学附属学校学习。期间,父亲在侗族语言文化方面也取得了突出成就,翻译了多部学术专著,出版了《侗—汉—英词典》等专著。后来,吉伟仁又有了弟弟吉伟良。一家五口都取了好听的中国名字,以至于人们早忘了他们的原名。全家都能说流利的普通话,孩子们还能说地道的贵阳话,爸爸妈妈更厉害——还会说侗语。

难说再见,梦续中国缘

2007年8月,他们一家返回英国,临别时,一家人心里都有说不出的留恋。他们不知道什么时候能回贵州,却坚信一定会再来,而且会一如既往地支持在贵州业已开展的侗汉双语教学项目。回英国后,吉伟仁上了高中,妹妹上初中,弟弟上小学,父母则继续从事侗族语言文化的研究。然而,吉伟仁兄妹三人使用汉语的机会就少了许多,心里十分失落。时隔多年,吉伟仁和吉方慈虽然汉语词汇忘了不少,但是基本用法并没有忘;吉伟仁还跟贵州的同学一直保持联系,心怀对贵州的强烈思念和继续学习汉语的渴望。

有一回,妹妹跟吉伟仁提起往事,“我还记得我上贵大附小的时候,有一天老师教我们读一句话:‘我是中国人,我爱中国’。我固执地绷着嘴,不愿意说。我现在非常想念中国的一切。现在我觉得自己能说:‘我生在中国,我爱中国’”。2013年秋,妹妹吉方慈带着家人的嘱托和期望,重返贵州大学校园。她先在贵州大学学了一学期汉语,又回到生活过的侗族村寨呆了一段时间,寻找儿时的回忆。2014年,吉伟仁顺利被谢菲尔德大学东亚系中文专业录取,并因此与孔院结缘。

薪火相承,梦汇中国情

一次我和吉伟仁吃饭,他突然问我:“你有梦想吗?”问题很突然,让我有些摸不着头脑,只是应了声“有”,却也不知所云。还没等我想好该怎么描述我的梦想,他就开始聊起了他的梦,那个关于中国与足球的梦。

贵阳是他梦开始的地方。儿时的生活经历也是他最美好的回忆。那时,他和朋友们天天在学校的小操场踢足球,有时候甚至忘了上课,被老师罚站。但他并不在意,他觉得足球就是生命,他们的梦想是踢进联赛,成为中国最好的职业足球运动员。后来他离开了中国,也没能成为职业足球运动员,但他依然希望在自己梦开始的地方,建一所足球培训学校。贵州是他长大的地方,也是他心中的故乡,那里有家的感觉。他想尽其所能,给有天赋、有兴趣的贵阳孩子一个平等的机会,为中国培养年青一代足球运动员。他希望有朝一日能站在亲手建起的足球训练基地,向更多的人分享他的足球梦。

2017年汉语桥比赛,吉伟仁代表谢菲尔德大学孔子学院参赛,以英国区第一的成绩参加了在中国举办的全球汉语桥比赛,并在决赛中分享了他的中国足球梦。2019年,吉伟仁将在毕业后重返贵州,带着他的“中国梦”继续前行。

汉语是他们一家情感的来路,中国是他们梦想的归属,这份情感永不止息。吉伟仁一家人的故事让我想起柴静《看见》的一句话:“就像一棵树摇动另一棵树,一朵云触碰另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂;只要这样的传递和唤醒不停止,我们就不会告别卢安克”。只不过,“卢安克”在这里可以换成更多的名字,比如“吉伟仁”、“吉志义”、“孔瑞贤”、“吉方慈”、“吉伟良”……“这样的传递”也更明确,那就是对汉语、对中国的深情厚谊!

英国谢菲尔德大学孔子学院 段智鹏